Prêt-à-Patria

Conocemos el texto, es decir el tejido, la tela de la que están hechos los uniformes militares. Aunque el contexto cambie, aún bajo el camuflaje de la circunstancia reconocemos su trama: los mismos hilos argumentales, los mismos patrones patrioteros, los mismos nudos fascistas. Aquí o allá, entonces o ahora, bajo una u otra bandera, sabemos lo que significa alguien vestido de soldado, y el cuerpo, el mío, el tuyo, se pone alerta, ¿en guardia?, como frente a un peligro, mientras el cuerpo del soldado parece haber desaparecido bajo el uniforme. Porque para eso es un uniforme. Para borrar los cuerpos: el suyo, el tuyo, el mío; el del enemigo que al final siempre resulta ser uno mismo.

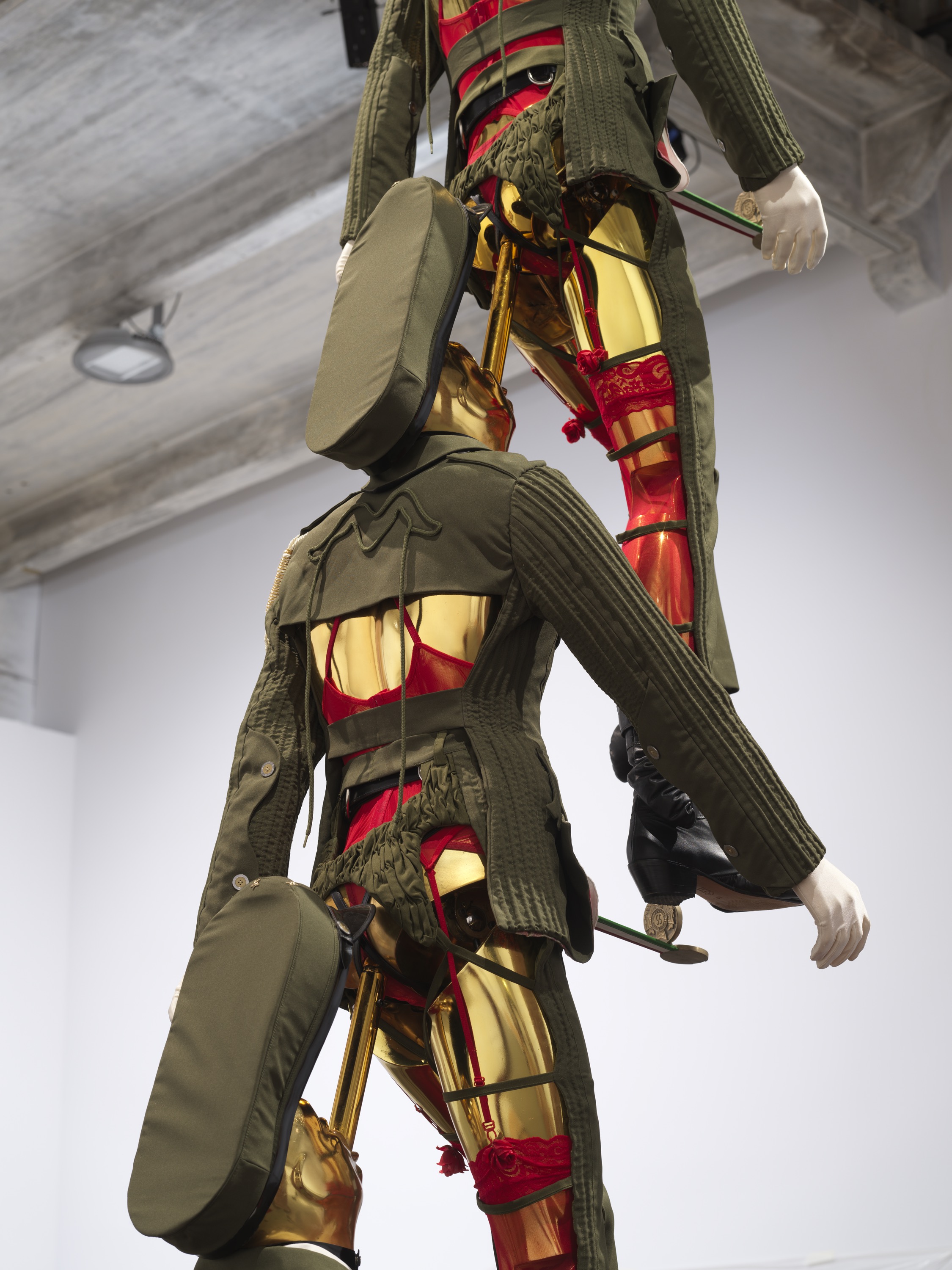

Decir, entonces, que Bárbara Sánchez Kane, en Prêt-à-Patria, confecciona uniformes militares es decir lo que ya sabemos, es decir, nada. Y sí, es cierto, Sánchez Kane confecciona uniformes y los confecciona llevando hasta el límite la parafernalia militar, extremándola hasta la caricatura o el fetiche. Los relumbrantes botones son monedas que ostentan el escudo nacional, pero cuyo valor cambiario es equivalente a cero tras haber sido perforadas; las gorras, perdiendo toda proporción, han aumentado sus medidas como si participasen en una suerte de competencia fálica; las botas, de tradicionales puntas metálicas aquí ausentes, han sido realizadas con guantes de box, asemejando este calzado a los zapatos de los payasos y cuyo efecto cómico se exacerba en la ineficacia de sus imposibles patadas acolchadas: la violencia trastocada en número de clown. Podríamos decir entonces que la tela, el texto, se ha replegado sobre sí mismo en un discurso autoparódico. Pero no es eso. O no sólo eso.

Más que uniformes, lo que Sánchez Kane confecciona es una rasgadura. Un striptease textual en el que discurso militar se deshilvana para revelar la verdad de un cuerpo. La tela se abre como un zíper a la epifanía de la carne en un relámpago obsceno. Y así, como, tras una herida, al brotar la sangre, el cuerpo del soldado reaparece, reaparece por detrás el cuerpo que de frente el uniforme borraba. Pero el que ha sido herido no es el cuerpo del soldado sino el cuerpo de aquellos que lo observamos. Porque ese otro cuerpo, en su desnudez que la lencería subraya, al apelarnos libidinalmente nos incluye. Si a Eros se le representa armado de arco y flechas es porque el deseo es la herida: ese horror.

Pero si el uniforme militar posibilita, o al menos pretende, una homogeneidad de los cuerpos, al neutralizar, por arte de sastre, sus diferencias y particularidades, asemejándolos a un mismo modelo, el maniquí opera en sentido contrario: es el modelo de lo que un cuerpo nunca podrá llegar a ser, a pesar de la ropa, el gimnasio, la dieta, el poder adquisitivo, la obediencia castrense o la sumisión estética. Nunca una prenda de vestir lucirá tan "bien" en un cuerpo como en un maniquí, parecería decirnos el maniquí desde su indiferente mudez inorgánica. Nunca nos asemejaremos al ideal que el maniquí representa. Y el propio cuerpo, al vestirse con la ropa que el maniquí exhibía, se descubre en el espejo del probador como un fracaso estético. A diferencia del uniforme, que es una norma diseñada para su cumplimiento, el maniquí es una regla imposible a cuyo cumplimiento sólo se puede aspirar. No sé cuál de las dos legislaciones resulta más atroz, pero Sánchez Kane sabe desobedecer y desquiciar ambas. Los escultóricos maniquíes que visten sus uniformes nos excluyen con sus proporciones ideales y son refractarias a nuestro deseo, a diferencia de los cuerpos uniformados de las activaciones perfomáticas y los videos que Prêt-à-Patria. Y, sin embargo, nos incluyen al reflejarnos en las redondas superficies cromadas y pulidas de sus nalgas perfectas que se asoman a través las aberturas de la ropa. Y, como si se tratase de una selfie accidental, nos devuelven, despojada de certidumbres, desnuda de texto, nuestra propia imagen deformada y grotesca, por no decir exacta.

Texto de Luis Felipe Fabre